パキラが枯れる理由とは?原因と復活のコツを解説

大切なパキラの葉が落ちるのを見ると、とても心配になりますよね。その原因は、水のやりすぎによる根腐れや日当たり不足、あるいは急な温度変化や冬の寒さかもしれません。他にも、目に見えない害虫や良かれと思った行為が引き起こす肥料焼け、さらには特定の病気が潜んでいる可能性も考えられます。この記事では、パキラが枯れる様々な原因を徹底解説し、枯れた葉の切り方から、もう一度元気な姿に復活させるにはどうすれば良いかまで、具体的な対策を分かりやすくお伝えします。

- パキラが枯れる主な原因

- 枯れる前兆となるサインの見分け方

- 症状別の具体的な対処法と復活のコツ

- 元気な状態を維持するための予防策

パキラが枯れる理由は身近に潜んでいる

- 水のやりすぎによる根腐れが最大の原因

- 日当たり不足でパキラの元気がなくなる

- パキラが枯れる温度変化や冬の寒さ

- 良かれと思った肥料焼けに注意

- パキラにつきやすい害虫の種類と対策

- 見逃しがちな病気のサイン

水のやりすぎによる根腐れが最大の原因

パキラが枯れる原因として、最も多く挙げられるのが「水のやりすぎによる根腐れ」です。パキラは乾燥に比較的強い植物ですが、土が常に湿った状態にあると根が呼吸できなくなり、酸素不足に陥ります。その結果、根が腐り、水分や養分を吸収できなくなってしまいます。

パキラが枯れる原因として、最も多く挙げられるのが「水のやりすぎによる根腐れ」です。パキラは乾燥に比較的強い植物ですが、土が常に湿った状態にあると根が呼吸できなくなり、酸素不足に陥ります。その結果、根が腐り、水分や養分を吸収できなくなってしまいます。

具体的には、土の表面が乾いていないのに水を与え続けたり、受け皿に溜まった水をそのままにしたりすることが根腐れの直接的な原因です。特に、水の乾きにくい冬場は、水やりの頻度を減らす必要があります。

「土が乾いたらたっぷり与える」のが基本ですが、その「乾いたら」の判断が難しいですよね。季節や鉢の大きさによっても乾くスピードは変わります。指で土を数センチ掘ってみて、中の湿り気を確認する習慣をつけると失敗が減りますよ。

根腐れのサイン

根腐れを起こすと、葉が黄色く変色して落ちたり、幹の根元がブヨブヨと柔らかくなったりします。土から異臭がする場合も危険信号です。これらのサインを見つけたら、早急な対処が求められます。

日当たり不足でパキラの元気がなくなる

パキラは耐陰性があるため、室内の日当たりが良くない場所でも育ちますが、本来は日光を好む植物です。全く光が当たらない場所や、長期間日当たりが悪い環境に置かれると、元気に育つことはできません。

パキラは耐陰性があるため、室内の日当たりが良くない場所でも育ちますが、本来は日光を好む植物です。全く光が当たらない場所や、長期間日当たりが悪い環境に置かれると、元気に育つことはできません。

日当たりが不足すると、光合成が十分に行えず、株全体が弱々しくなります。具体的には、葉の色が薄くなったり、新しい芽が出なくなったり、茎が間延びしてひょろひょろとした姿(徒長)になったりします。これは、植物が光を求めて必死に伸びようとしているサインです。

理想的な置き場所

パキラにとっての理想的な場所は、レースのカーテン越しに柔らかい光が差し込むような「明るい日陰」です。直射日光、特に夏場の強い日差しは葉焼けの原因になるため避けるのが賢明です。定期的に鉢の向きを変えて、株全体に均等に光が当たるようにすると、バランスの取れた美しい樹形を保てます。

パキラが枯れる温度変化や冬の寒さ

パキラは熱帯地域が原産の植物なので、寒さには非常に弱い性質を持っています。生育に適した温度は20℃~30℃程度で、日本の春や秋のような気候を好みます。一方で、急激な温度変化や低温環境は、パキラにとって大きなストレスとなります。

パキラは熱帯地域が原産の植物なので、寒さには非常に弱い性質を持っています。生育に適した温度は20℃~30℃程度で、日本の春や秋のような気候を好みます。一方で、急激な温度変化や低温環境は、パキラにとって大きなストレスとなります。

特に注意が必要なのは冬場の管理です。気温が10℃を下回ると成長が鈍り、5℃以下になると枯れてしまう危険性が高まります。また、冬場に窓際に置いていると、昼夜の寒暖差や窓からの冷気で株がダメージを受けることがあります。

冬越しのポイント

冬を元気に乗り越えさせるためには、いくつかの工夫が必要です。まず、置き場所を室内の暖かい場所、例えばリビングの中央などに移動させましょう。エアコンの風が直接当たる場所は、乾燥しすぎるため避けてください。冬場は成長が緩やかになるため、水やりの頻度も控えめにし、土が完全に乾いてから2~3日後を目安に与えるのがおすすめです。

屋外で育てている場合、最低気温が15℃を下回るようになったら、早めに室内に取り込むようにしてください。急に寒い環境に晒されると、葉を全て落としてしまうことがあります。

良かれと思った肥料焼けに注意

植物を元気にしたい一心で与える肥料ですが、量やタイミングを間違えると「肥料焼け」を起こし、逆効果になることがあります。肥料焼けとは、肥料の濃度が高すぎることによって根の水分が奪われ、根が傷んでしまう現象です。

植物を元気にしたい一心で与える肥料ですが、量やタイミングを間違えると「肥料焼け」を起こし、逆効果になることがあります。肥料焼けとは、肥料の濃度が高すぎることによって根の水分が奪われ、根が傷んでしまう現象です。

特に、元気がないからといって弱っている株に濃い肥料を与えたり、休眠期である冬場に肥料を与えたりするのは禁物です。肥料は、パキラの成長期である春から秋(5月~9月頃)にかけて、規定の希釈倍率を守って与えるのが基本です。観葉植物用の液体肥料を2週間に1回程度、または緩効性の置き肥を2ヶ月に1回程度与えるのが一般的です。

肥料焼けかな?と思ったら

もし肥料を与えた後に葉先が枯れたり、葉の色が急に悪くなったりした場合は、肥料焼けの可能性があります。その際は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与え、土の中の余分な肥料成分を洗い流す応急処置が有効です。その後、しばらくは肥料を与えるのをやめて様子を見ましょう。

パキラにつきやすい害虫の種類と対策

パキラは比較的病害虫に強い植物ですが、油断は禁物です。特に、室内で管理していると風通しが悪くなりがちで、害虫が発生しやすくなります。害虫は植物の栄養を吸い取るだけでなく、病気の原因になることもあるため、早期発見・早期駆除が重要です。

パキラは比較的病害虫に強い植物ですが、油断は禁物です。特に、室内で管理していると風通しが悪くなりがちで、害虫が発生しやすくなります。害虫は植物の栄養を吸い取るだけでなく、病気の原因になることもあるため、早期発見・早期駆除が重要です。

ここでは、パキラに発生しやすい代表的な害虫とその対策をまとめました。

| 害虫の種類 | 特徴・症状 | 対策方法 |

|---|---|---|

| ハダニ | 葉の裏に寄生し、栄養を吸う。葉の色が白っぽくカスリ状になり、数が増えるとクモの巣のようなものを張る。非常に小さく肉眼では見つけにくい。 | 水に弱いため、定期的に葉の裏表に霧吹き(葉水)をするのが予防になる。発生した場合は、シャワーで洗い流すか、専用の殺虫剤を使用する。 |

| カイガラムシ | 白い綿のようなものや、硬い殻のようなものが葉や茎に付着する。植物の汁を吸い、排泄物がすす病の原因になる。 | 成虫は薬剤が効きにくいため、歯ブラシやティッシュなどで物理的に擦り落とす。幼虫の時期であれば、専用の殺虫剤が効果的。 |

| アブラムシ | 主に新芽や若い葉に群生し、栄養を吸う。ウイルスを媒介することもある。 | 数が少ないうちはテープなどで取り除く。大量に発生した場合は、牛乳を吹きかけるか、専用の殺虫剤で駆除する。 |

害虫予防の基本は、なんといっても「観察」です。水やりのついでに葉の裏や茎をチェックする習慣をつけておくと、被害が広がる前に対処できますよ。

見逃しがちな病気のサイン

前述の通り、害虫が原因で病気を引き起こすこともありますが、カビなどが原因でパキラが病気になることもあります。特に、風通しの悪い環境で土が常に湿っていると、病気のリスクが高まります。

前述の通り、害虫が原因で病気を引き起こすこともありますが、カビなどが原因でパキラが病気になることもあります。特に、風通しの悪い環境で土が常に湿っていると、病気のリスクが高まります。

ここでは、パキラがかかりやすい病気について解説します。

| 病気の種類 | 症状 | 原因と対策 |

|---|---|---|

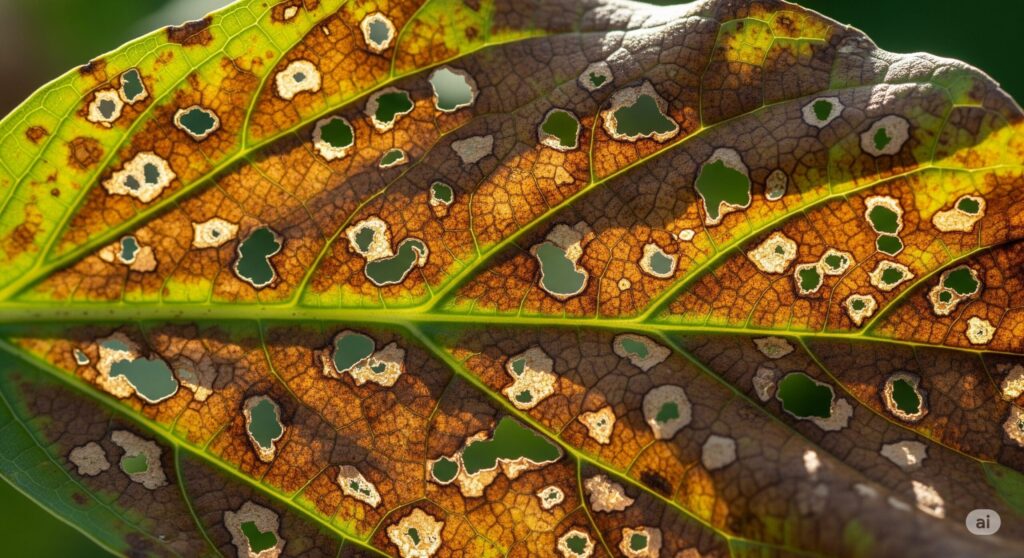

| 炭疽(たんそ)病 | 葉に淡褐色の斑点が現れ、徐々に拡大して穴が開くこともある。カビ(糸状菌)の一種が原因。 | 高温多湿の環境で発生しやすい。病気にかかった葉は元に戻らないため、見つけ次第すぐに切り取り、処分する。風通しを良くし、葉が濡れたままにならないよう管理する。 |

| すす病 | 葉や茎が黒いすすで覆われたようになる。植物自体を枯らす力は弱いが、光合成を妨げ、生育を阻害する。 | カイガラムシやアブラムシの排泄物を栄養源としてカビが繁殖したもの。原因となる害虫を駆除することが最も重要。黒くなった部分は湿らせた布などで拭き取る。 |

症状から探るパキラが枯れる理由と復活方法

- パキラの葉が落ちるのは危険信号

- 枯れてしまう本当の原因を特定しよう

- パキラを復活させるには?具体的な手順

- 正しい枯れた葉の切り方で再生を促す

- 様々なパキラが枯れる理由を知り元気に育てよう

パキラの葉が落ちるのは危険信号

パキラの葉が落ちるという症状は、オーナーにとって最も分かりやすく、心配になるサインの一つです。しかし、葉が落ちる原因は一つではありません。これまで解説してきた、水のやりすぎ、日当たり不足、温度変化、害虫など、様々な要因が考えられます。

パキラの葉が落ちるという症状は、オーナーにとって最も分かりやすく、心配になるサインの一つです。しかし、葉が落ちる原因は一つではありません。これまで解説してきた、水のやりすぎ、日当たり不足、温度変化、害虫など、様々な要因が考えられます。

また、購入したばかりのパキラや、置き場所を大きく変えた後に葉が落ちることもあります。これは、新しい環境に適応しようとする過程で起こる一種の生理現象です。株が環境の変化にストレスを感じ、一時的に葉を落としてエネルギーの消費を抑えようとしているのです。この場合は、しばらく安静にして様子を見ることで、新しい葉が出てくることがほとんどです。

葉が落ちるからといって、すぐに枯れてしまうと判断するのは早計です。まずは慌てずに、他に異常がないか(幹は硬いか、土は湿りすぎていないかなど)を冷静にチェックすることが、的確な対処への第一歩となります。

枯れてしまう本当の原因を特定しよう

パキラの元気がなくなってしまったとき、大切なのはその根本原因を正しく特定することです。間違った対処をしてしまうと、かえって状態を悪化させてしまう可能性があります。

パキラの元気がなくなってしまったとき、大切なのはその根本原因を正しく特定することです。間違った対処をしてしまうと、かえって状態を悪化させてしまう可能性があります。

これまでの情報を基に、ご自身のパキラの状態をチェックしてみましょう。

原因特定チェックリスト

- 土の状態:常に湿っている、またはカラカラに乾ききっているか?

- 幹の状態:根元がブヨブヨしていないか?硬さはあるか?

- 葉の状態:色がおかしい(黄色、茶色、白っぽい)か?斑点や穴はないか?

- 葉の裏や茎:ベタベタしていないか?小さな虫や綿のようなものは付いていないか?

- 置き場所:直射日光が当たっていないか?エアコンの風が直撃していないか?暗すぎないか?

- 最近の変化:置き場所を変えたり、植え替えたりしたか?肥料を与えたか?

これらの項目を一つずつ確認することで、何がパキラを弱らせているのか、その原因が見えてくるはずです。例えば、「土が常に湿っていて幹が柔らかい」なら根腐れの可能性が、「葉の裏にクモの巣のようなものがある」ならハダニの被害が疑われます。

パキラを復活させるには?具体的な手順

原因を特定できたら、いよいよ復活に向けた作業に移ります。ここでは、特にダメージの大きい「根腐れ」を起こしてしまった場合の復活手順を解説します。

原因を特定できたら、いよいよ復活に向けた作業に移ります。ここでは、特にダメージの大きい「根腐れ」を起こしてしまった場合の復活手順を解説します。

1. 株の状態を確認する

まず、パキラがまだ生きているかを確認します。幹を優しく押してみて、硬さがあれば復活の可能性があります。もし幹全体がブヨブヨで柔らかくなっている場合は、残念ながら手遅れかもしれません。

2. 植え替え(根の整理)

株が生きていると判断できたら、鉢から丁寧に取り出します。古い土を優しく落とし、根の状態を確認しましょう。

黒く変色して腐っている根や、スカスカになった根は、清潔なハサミで全て切り落とします。このとき、健康な白い根まで傷つけないように注意してください。

3. 新しい土に植え付ける

腐った根を整理したら、一回り小さいか、同じサイズの鉢に新しい観葉植物用の土を使って植え付けます。水はけを良くするために、鉢底石を敷くことを忘れないでください。

4. 切り戻し剪定

根を大幅に整理した場合は、地上部もそれに合わせて小さくする必要があります。葉や枝を減らすことで、根への負担を軽減し、新しい根の成長を促します。思い切って、元気な部分まで切り戻すのがコツです。

植え替え直後は、パキラにとって大きな手術を受けた後のような状態です。すぐに水を与えるのではなく、数日経ってから与え始め、その後は明るい日陰で安静に管理し、新しい芽が出てくるのを待ちましょう。

正しい枯れた葉の切り方で再生を促す

葉先だけが茶色く枯れている場合や、病気や害虫で傷んだ葉を取り除く「剪定」は、パキラの健康を保つ上で重要な作業です。枯れた部分を放置しておくと、見た目が悪いだけでなく、病気の原因になったり、風通しを悪くしたりします。

葉先だけが茶色く枯れている場合や、病気や害虫で傷んだ葉を取り除く「剪定」は、パキラの健康を保つ上で重要な作業です。枯れた部分を放置しておくと、見た目が悪いだけでなく、病気の原因になったり、風通しを悪くしたりします。

剪定の目的は、単に枯れた部分を取り除くことだけではありません。適切に剪定することで、株全体の風通しと日当たりが改善され、新しい芽の成長を促す効果も期待できます。

剪定を行う際は、必ずアルコールなどで消毒した清潔なハサミを使用してください。汚れたハサミを使うと、切り口から雑菌が入り、新たな病気の原因になることがあります。葉が枯れている場合は、葉の付け根から切り取りましょう。枝全体を切り詰める「切り戻し」を行う場合は、成長点(幹にある節の少し上)を残して切ると、そこから新しい芽が出やすくなります。

剪定に最適な時期は、成長期である5月~7月頃です。この時期なら、切った後もすぐに新しい芽が出てきて、回復も早いですよ。ただし、病気などで傷んだ葉は、時期を問わず見つけ次第取り除いてあげてくださいね。

様々なパキラが枯れる理由を知り元気に育てよう

この記事では、パキラが枯れる様々な原因と、その対処法について詳しく解説しました。最後に、パキラを元気に育てるための要点をリストで振り返ります。

この記事では、パキラが枯れる様々な原因と、その対処法について詳しく解説しました。最後に、パキラを元気に育てるための要点をリストで振り返ります。

- パキラが枯れる最大の原因は水のやりすぎによる根腐れ

- 水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと与える

- 受け皿に溜まった水は必ず捨てる

- 理想の置き場所はレースカーテン越しの明るい日陰

- 夏の直射日光は葉焼けの原因になるため避ける

- パキラは寒さに弱く冬越しには注意が必要

- 冬は室内の暖かい場所で管理し水やりは控えめにする

- 肥料は成長期の春から秋に規定量を守って与える

- 元気がない時の追肥は肥料焼けの原因になるのでNG

- 葉水は乾燥を防ぎハダニの予防に効果的

- 害虫や病気は早期発見と早期駆除が重要

- 葉が落ちるのは環境変化へのストレス反応の場合もある

- 枯れた原因を特定することが的確な対処の第一歩

- 根腐れした場合は腐った根を切り取り植え替える

- 剪定は清潔なハサミで成長期に行うのがベスト

これらのポイントを押さえて、日々の観察を怠らなければ、パキラはきっとあなたのそばで元気に育ってくれるはずです。大切なパキラとのグリーンライフを、ぜひ楽しんでください。